Ausbaustrecke

Zahlen Daten Fakten

km Gleise

km Oberleitungen

km Lärmschutzwände

Weichen

Brückenbauwerke

barrierefreie Haltepunkte

Das Projekt auf einen Blick:

Der viergleisige Ausbau zwischen Nürnberg und Bamberg schafft mehr Kapazitäten für den Bahnverkehr zwischen den beiden Städten. Das sorgt für einen stabileren Bahnbetrieb. Anwohnende werden dank optimierten Schallschutzmaßnahmen nachhaltig entlastet.

Projektleiter Nils Pahl

Nils sorgt dafür, dass aus zwei vier Gleise werden.

Highlights/Blick ins Projekt

Aktuelles

Fragen und Antworten

Die Bahn und die Kommunen entlang der Strecke stimmen ihre Planungen und Vorhaben kontinuierlich miteinander ab. Die Städte und Gemeinden entlang der Ausbaustrecke konnten ihre Anliegen während der Planung einbringen. Auch während der Bauphase tauschen sich Bahn und Kommunen regelmäßig über den Fortschritt des Projekts aus.

Große Infrastrukturprojekte erfordern einen hohen Planungsaufwand. So wird sichergestellt, dass alle technischen, verkehrlichen, betrieblichen und finanziellen Aspekte berücksichtigt werden. Die unterschiedlichen Planungs- und Bauphasen (die sogenannten „Leistungsphasen 0 - 9") werden hier dargestellt:

Die Planungsphasen im Überblick:

0. Projektidee & 1. Grundlagenermittlung

- Verkehrliche und betriebliche Aufgabenstellung wird erstellt

- Grobterminplan und Grobkostenschätzung

2. Vorplanung

- Variantenuntersuchung und -entscheid

- Schalltechnische Voruntersuchungen

- Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

3. Entwurfsplanung

- Konkretisierung der Vorplanung (Kostenberechnung und Terminplan)

- Baugrunduntersuchungen (Geologie, Hydrogeologie, Hydrologie)

- Erarbeitung exakter technischer Pläne

- Verhandlungen mit Behörden über Genehmigungsfähigkeit und Kostenschätzung

- Detaillierte Beschreibung der Baumaßnahmen

- Ableitung konkreter Maßnahmen aufgrund von vertieften Lärm-, Schadstoff- und weiteren Umweltuntersuchungen, u.a. Lärmschutz

- Bürgerbeteiligung

4. Genehmigungsplanung

- Erarbeiten und Einreichen der Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren

- Mitwirken im Planfeststellungsverfahren einschließlich Erörterungsterminen und Stellungnahmen

- Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen

5. Ausführungsplanung

- Zeichnerische und rechnerische Darstellung der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 zu ausführungsreifen Plänen einschließlich Detailzeichnungen

- Detailterminplan

6. Vorbereitung und 7. Mitwirkung bei der Vergabe

- Mengenermittlung und Aufgliederung nach Einzelpositionen

- Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungs-verzeichnissen

- Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen

- Zusammenstellen der Vergabe- und Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche

- Einholen, Prüfen und Werten von Angeboten

- Verhandlungen mit Bietern

- Fortschreiben der Kostenberechnung und Kostenkontrolle

- Auftragserteilung

8. Bauausführung und Objektüberwachung

- Erstellen der Bauausführung

- Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung Abnahme von Leistungen und Lieferungen

- Übergabe der Objekte einschließlich der erforderlichen

- Unterlagen

- Kostenkontrolle

9. Inbetriebnahme/Projektabschluss/Restarbeiten

- Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung Abnahme von Leistungen und Lieferungen

- Übergabe der Objekte einschließlich der erforderlichen

- Unterlagen

- Kostenkontrolle

- Dokumentation

Das Planfeststellungsverfahren (PFV) ist ein förmliches Verwaltungsverfahren. Hierbei wird erörtert, ob eine geplante Baumaßnahme rechtmäßig ist und in geplanter Form und geplantem Umfang umgesetzt werden darf. Dabei werden die Belange der Vorhabenträgerin (in diesem Fall die DB InfraGO AG), der verschiedenen Betroffenen (z.B. Anwohnende) und die öffentlichen Interessen der Allgemeinheit gegeneinander abgewogen. Alle Betroffenen haben die Möglichkeit, sich zu beteiligen. So sollen sich widersprechende Interessen ausgeglichen werden. Teil des PFV ist ein Anhörungsverfahren, das alle Betroffenen einbezieht. Wenn am Ende des Verfahrens ein Planfeststellungsbeschluss ergeht, kann gebaut werden.

Für das Projekt „Ausbaustrecke Nürnberg–Bamberg“ wurde das Planfeststellungsverfahren durch das Eisenbahn-Bundesamt (Außenstelle Nürnberg) geleitet. Die Planfeststellungsbeschlüsse ergingen 2016 (PFA 18/19 Forchheim–Eggolsheim) und 2021 (PFA 21 Altendorf–Hirschaid–Strullendorf).

Die Anhörungsbehörde (hier das Eisenbahn-Bundesamt) prüft die eingereichten Planungsunterlagen der Vorhabenträgerin (hier die DB InfraGo AG) auf sämtliche rechtliche und technische Fragen, zum Beispiel die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Lärm- und Umweltschutz. Teil des Verfahrens ist auch ein Anhörungsverfahren, das alle Betroffenen miteinbezieht. Die Planungsunterlagen werden dabei in den betroffenen Kommunen entlang der Strecke öffentlich ausgelegt. Jede:r kann bei Bedarf Einwände in das Verfahren einbringen. Anschließend bezieht die Deutsche Bahn zu den Einwendungen Stellung und übergibt ihre Erwiderungen an die Anhörungsbehörde. In einem Erörterungstermin werden Einwendungen und Stellungnahmen gemeinsam besprochen. Auf Grundlage des Anhörungsverfahrens erlässt die Anhörungsbehörde dann eine abschließende Stellungnahme und den Planfeststellungsbeschluss. Berechtigte Einwendungen werden berücksichtigt und fließen in Form von Auflagen in den Beschluss ein. Der Beschluss ist die Baugenehmigung für die DB InfraGo AG. Weitere Infos zum Thema finden Sie auch auf den Seiten des Eisenbahn-Bundesamts.

Ein bzw. mehrere Planfeststellungsverfahren für ein so großes Projekt wie die Ausbaustrecke Nürnberg-Bamberg sind aufwändige Verwaltungsverfahren und benötigen daher viel Zeit. Das liegt daran, dass große Infrastrukturvorhaben meist eine große Zahl an verschiedenen Betroffenheiten mit sich bringen. Allein durch die Menge und Komplexität der Einwendungen und Stellungnahmen dauert ein Planfeststellungsverfahren oft mehrere Jahre.

Sie können den 2016 ergangenen Planfeststellungsbeschluss für den PFA 18/19 auf der Seite des Eisenbahn-Bundesamts (EBA) einsehen. Hierzu ist 2020 für den Bereich Forchheim Nord ein Änderungsbeschluss ergangen. Dieser kann ebenfalls auf der Seite des EBA eingesehen werden.

Sie können den 2021 ergangenen Planfeststellungsbeschluss für den PFA 21 auf der Seite des Eisenbahn-Bundesamts (EBA) einsehen.

Wir wollen den letzten Abschnitt des viergleisigen Ausbaus 2025 in Betrieb nehmen.

Der Abschnitt Forchheim-Eggolsheim konnte bereits planmäßig 2024 in Betrieb gehen. Der letzte Abschnitt, Altendorf-Hirschaid-Strullendorf (PFA 21), wird voraussichtlich im September 2025 in Betrieb genommen.

Ja, alle Haltestellen werden barrierefrei ausgebaut.

Lärmintensive Bauarbeiten und solche, die mit Strecken- und Straßensperrungen oder anderen Beeinträchtigungen einher gehen, werden auf dieser Webseite und gegenüber der Presse angekündigt. Anwohnende werden zusätzlich per Rundschreiben informiert. Darüber hinaus tauscht sich die Bahn regelmäßig mit den Kommunen entlang der Strecke aus und versorgt u.a. die Redaktionen der Amtsblätter mit entsprechenden Info-Schreiben. Unser Infocontainer in Hirschaid wird inzwischen nicht mehr benötigt. Daher haben wir ihn im Frühjahr 2025 geschlossen und abgebaut.

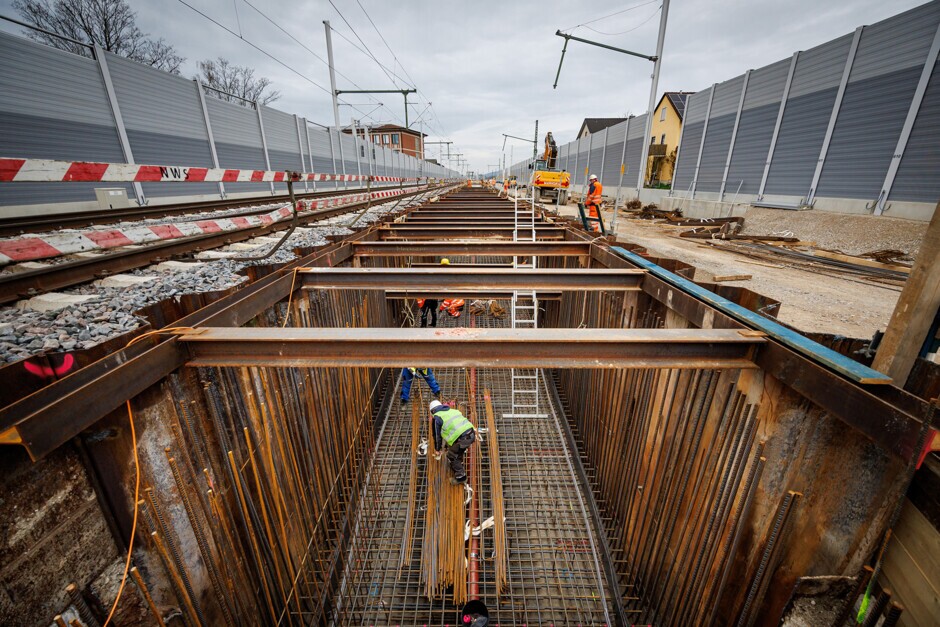

Der Ausbau der Strecke Nürnberg – Bamberg erfolgt bevorzugt „unter rollendem Rad“. Das bedeutet, dass der Bahnverkehr während der Baumaßnahmen möglichst aufrechterhalten wird. Einige Arbeiten erfordern es jedoch, dass Strecken teilweise oder voll gesperrt werden müssen. Dies ist beispielsweise bei Arbeiten an Eisenbahnbrücken, Weichen, an der Oberleitung und allgemein im Gleisbereich der Fall. Ganz ohne Streckensperrungen geht es also nicht. Für eine effiziente Planung werden Sperrpausen bereits Jahre im Voraus angemeldet. Anschließend erfolgt die deutschlandweite Koordination der einzelnen Maßnahmen. So werden doppelte Betroffenheiten vermieden. In den genehmigten Sperrpausen werden dann so viele Baumaßnahmen wie möglich parallel durchgeführt. Die nächste Sperrpause läuft vom 25. August bis zum 09. September.

In Altendorf werden östlich der bestehenden Bahngleise zwei zusätzliche Gleise gebaut. Im Zuge dessen wurde eine neue Straßenüberführung an der Staatsstraße St 2260 gebaut. Außerdem wird die Eisenbahnbrücke Jurastraße für den 4-gleisigen Ausbau angepasst. Der bisherige Bahnübergang wird aufgelassen. Der Haltepunkt Buttenheim wird barrierefrei umgebaut. Die Durchlässe am Lindlesgraben und am Deichselbach werden erneuert. Weiterhin wird die Leit- und Sicherungstechnik erneuert und es werden Schallschutzwände errichtet.

In Hirschaid werden östlich der bestehenden Bahngleise zwei zusätzliche Gleise gebaut. Die Straßenüberführung Griesweg wurde im Rahmen des 4-gleisigen Ausbaus bereits vollständig angepasst. Die Eisenbahnüberführung auf Höhe der Maximilianstraße wird ebenfalls angepasst. Der Bahnhof Hirschaid wird barrierefrei ausgebaut und es entsteht eine neue Fußgängerunterführung. Die Straßenüberführung an der Staatsstraße St 2244 wurde erneuert. Der Durchlass am Friesnitzgraben wird erneuert. Weiterhin wird die Leit- und Sicherungstechnik modernisiert und es werden Schallschutzwände errichtet.

In Strullendorf werden westlich der bestehenden Bahngleise zwei zusätzliche Gleise gebaut. In diesem Zusammenhang wird der Auweg auf der Höhe der Bahnanlage verbreitert. Der Bahnübergang Stockweg wird gesperrt und zurück gebaut. Der Haltepunkt Strullendorf wird barrierefrei ausgebaut. Die Fußgängerunterführung an der Bahnhofsstraße wird angepasst. Die Straßenüberführung „Gewerbeanbindung Nord“ wurde angepasst. Die Straßenbrücke an der Bundesstraße B 505 wurde im Zuge des 4-gleisigen Ausbaus im Frühjahr 2025 erneuert. Die Durchlässe Zeegenbach und Möstenbach werden im Zuge des Ausbaus erneuert. Weiterhin wird die Leit- und Sicherungstechnik modernisiert und es werden Schallschutzwände errichtet.

Bahnhöfe sind gemäß der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) „Bahnanlagen mit mindestens einer Weiche, wo Züge beginnen, enden, ausweichen oder wenden dürfen". Ein Beispiel entlang der Ausbaustrecke ist der Bahnhof Forchheim. Haltepunkte sind „Bahnanlagen der freien Strecke ohne Weichen, wo Zugfahrten planmäßig halten, beginnen oder enden dürfen", zum Beispiel der Haltepunkt Buttenheim in Altendorf. Haltestellen sind „Abzweigstellen oder Anschlussstellen, die mit einem Haltepunkt örtlich verbunden sind", auf unserer Ausbaustrecke gibt es streng genommen keine Haltestellen. Der Begriff „Haltestelle" oder auch „Station" wird aber häufig umgangssprachlich für Bahnanlagen verwendet, die eigentlich Haltepunkte sind.

Aktuell informieren wir Sie vorwiegend über diese Homepage über anstehende, lärmintensive Bauarbeiten. Wir informieren Sie über die Homepage und wenn möglich auch rechtzeitig per Postwurfsendung über anstehende, lärmintensive Bauarbeiten. Der Ankündigung der Bauarbeiten können Sie auch die Nummer des „Lärmtelefons" entnehmen. Für den Fall, dass die Lärmbelästigungen über das vertretbare Maß hinausgehen, erreichen Sie unter dieser Nummer während der Bauarbeiten in der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen eine:n Ansprechpartner:in der Bauüberwachung.

Weitere Details zu Themen wie der Lärmschutzmessung erhalten Sie bei unserem Sachverständigen für Lärm- und Erschütterungsschutz:

Sachverständiger für Lärm- und Erschütterungsschutz (Immissionsschutzbeauftragter)

Herr Udo Lenz

FCP IPU GmbH

Ladenspelderstraße 61, 45147 Essen

E-Mailadresse: pfa21@fcp-ibu.de

Sollten Sie nach Erhalt des Info-Schreibens für die Zeit der Bauarbeiten Ersatzwohnraum in Anspruch nehmen wollen, wenden Sie sich bitte bis eine Woche vor der Baumaßnahme an info@bahnausbau-nuernberg-bamberg.de. Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten und Ihre Adresse an. Wir prüfen dann, ob eine Berechtigung besteht, und veranlassen alle weiteren Schritte. Die Buchung erfolgt ausschließlich durch die DB InfraGO AG.

Die Brücknerstraße wird ausgebaut, um die ursprüngliche Wegebeziehung nach dem Bahnausbau wieder herzustellen. Hierzu ist die Vorhabenträgerin DB InfraGO AG verpflichtet. Der Autobahnanschluss ist ein hiervon unabhängiges Projekt des Staatlichen Bauamts Bamberg.

Wenn eine Kommune den Neubau einer zusätzlichen Querung im Rahmen eines Ausbauprojekts entlang der Strecke wünscht, kann sie dieses Verlangen in die Planungen mit der Bahn einbringen. Im Fall der genannten Durchlässe wurde dieser Wunsch nicht in die Planungen eingebracht.

Die Eisenbahnüberführung Auweg wird auf der Westseite um zwei Gleise erweitert. Die Wegebeziehung wird wie im Bestand erhalten. Der Auweg wird für den Fuß- und Radverkehr freigegeben.

Die Wegebeziehung des bahnbegleitenden Weges wird beibehalten.

Beim Neubau sowie der wesentlichen baulichen Änderung von Strecken müssen zur Lärmvorsorge Schallschutzmaßnahmen umgesetzt werden. So wird dafür gesorgt, dass der Lärmpegel die Grenzwerte der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) nicht übersteigt. Entlang der Ausbaustrecke Nürnberg - Bamberg sind Schallschutzwände und passive Schallschutzmaßnahmen entsprechend der jeweiligen Schallgutachten vorgesehen.

Aktive Schallschutzmaßnahmen kommen direkt an der Strecke zum Einsatz. Zu den aktiven Maßnahmen zählen Schallschutzwände, Schienenstegdämpfer, das "Besonders überwachte Gleis“ und unsere "Flüsterbremsen". Beim "besonders überwachten Gleis" wird das Gleis in einem besonderen Verfahren geschliffen. So entsteht weniger Schall an der Quelle – zwischen Rad und Schiene. Flüsterbremsen aus Verbundstoffen reduzieren das Rollgeräusch deutlich. Durch die vollständige Umrüstung aller Güterwagen von DB Cargo auf Flüsterbremsen wurde der Schienenverkehrslärm im Vergleich zum Jahr 2000 bereits halbiert.

Passive Maßnahmen kommen zum Einsatz, wenn aktiver Schallschutz nicht möglich ist oder nicht ausreicht. Ein Beispiel sind Schallschutzfenster.

Grundlage für den Schallschutz ist die 16. Bundes-Immissions-Schutz-Verordnung (16. BImSchV). Sie regelt die Anspruchsberechtigungen auf Schallschutzmaßnahmen. In reinen Wohngebieten müssen beispielsweise tagsüber Immissionswerte von 59 Dezibel (db(A)) eingehalten werden, in der Nacht 49 db(A).

Die detailllierte Ausführung der Schallschutzwände kann dem Planfeststellungsbeschluss entnommen werden (Abschnitt 8.8.1.1., S.56 - 59). Ihre Lage ist zusätzlich auf dieser Webseite auf der interaktiven Karte schematisch dargestellt.

Die detailllierte Ausführung der Schallschutzwände kann dem Planfeststellungsbeschluss entnommen werden (Abschnitt A 4.4.1, S.43 - 44). Ihre Lage ist zusätzlich auf dieser Webseite auf der interaktiven Karte schematisch dargestellt.

Die Bahn und die Kommunen standen vor und während des Planfeststellungsverfahrens in enger Abstimmung miteinander. In der Regel haben sich die Kommunen jeweils für eine der drei Gestaltungsvarianten entschieden, die durch den Bund gefördert werden. Eine Beteiligung bei der Gestaltung ist in diesem Fall nicht vorgesehen. Die genaue Ausführung kann den Planfeststellungsbeschlüssen entnommen werden.

Weite Teile der Schallschutzwände sind bereits verbaut. Wir sind bestrebt, die Schallschutzwände möglichst früh umzusetzen, um Anwohnende bestmöglich vor Immissionen zu schützen. Komplexe Bauabläufe, die aufeinander abgestimmt werden müssen, und begrenzter Platz auf den Baustellen führen jedoch dazu, dass manche Schallschutzwände erst im Laufe gegen Ende der Bauphase errichtet bzw. vervollständigt werden können.

Für eine optimale Schutzwirkung müssen die Schallschutzwände direkt an der Bahnstrecke im Bereich der Oberleitungsmaste liegen. Entlang der Ausbaustrecke ist ein deutlicher Abstand zwischen Schallschutzwand und privaten Grundstücken sichergestellt. Nur in Ausnahmefällen werden Schallschutzwände auf der Grenzbebauung zwischen Bahn und benachbarten Grundstücken errichtet.

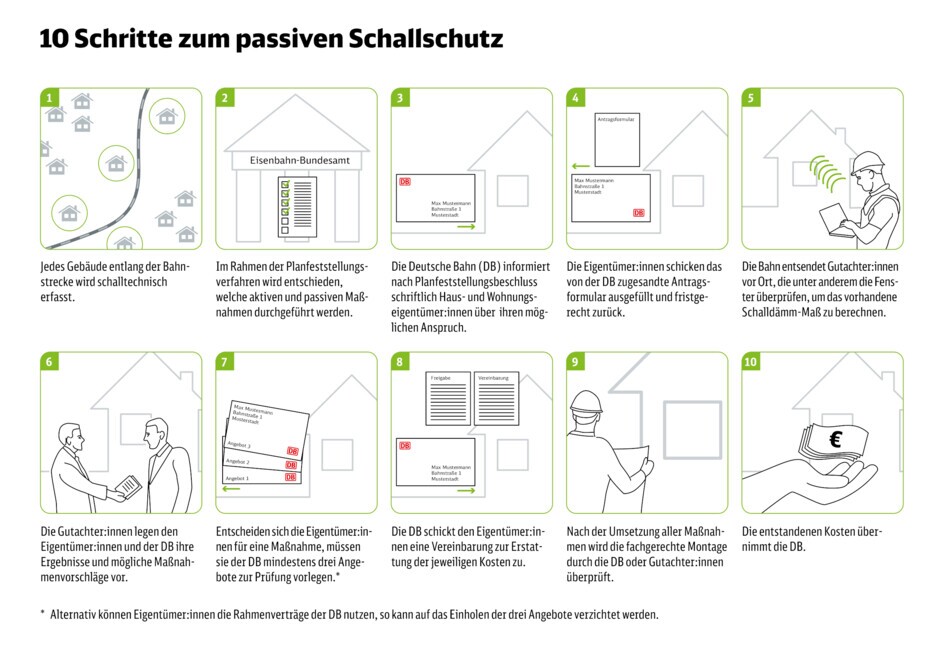

Den Planfeststellungsbeschlüssen für die jeweiligen Streckenabschnitte (siehe auch: Planung und Genehmigung) kann entnommen werden, wo Anrecht auf passive Schallschutzmaßnahmen besteht. Die Anwohnenden werden von dem durch die DB InfraGO AG gebundenen Ingenieursbüro kontaktiert, um einen Termin zur Begutachtung zu vereinbaren. Das Gutachten wird den Anwohnenden einige Wochen nach Begutachtung zugestellt. Dann erfolgen die nächsten Schritte entsprechend dem hier skizzierten Ablauf:

10 Schritte zum passiven Schallschutz

- Jedes Gebäude entlang der Bahnstrecke wird schalltechnisch erfasst.

- Im Rahmen der Planfeststellungsverfahren wird entschieden, welche aktiven und passiven Maßnahmen durchgeführt werden.

- Die Deutsche Bahn (DB) informiert nach Planfeststellungsbeschluss schriftlich Haus- und Wohnungseigentümer:innen über ihren möglichen Anspruch.

- Die Eigentümer:innen schicken das von der DB zugesandte Antragsformular ausgefüllt und fristgerecht zurück.

- Die Bahn entsendet Gutachterinnen vor Ort, die unter anderem die Fenster überprüfen, um das vorhandene Schalldämm-Maß zu berechnen.

- Die Gutachter:innen legen den Eigentümer:innen und der DB ihre Ergebnisse und mögliche Maßnahmenvorschläge vor.

- Entscheiden sich die Eigentümer:innen für eine Maßnahme, müssen sie der DB mindestens drei Angebote zur Prüfung vorlegen. Alternativ können Eigentümer:innen die Rahmenverträge der DB nutzen, so kann auf das Einholen der drei Angebote verzichtet werden.

- Die DB schickt den Eigentümer:innen eine Vereinbarung zur Erstattung der jeweiligen Kosten zu.

- Nach der Umsetzung aller Maßnahmen wird die fachgerechte Montage durch die DB oder Gutachter:innen überprüft.

- Die entstandenen Kosten übernimmt die DB.

Bei Fragen zu passiven Schallschutzmaßnahmen in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung wenden Sie sich bitte direkt per E-Mail an: abs-nuernberg@tuvsud.com.

Postadresse:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

IS-US3-STG

Gottlieb-Daimler-Str. 7, 70794 Filderstadt

Dem Planfeststellungsbeschluss kann entnommen werden, wo Anrecht auf passive Schallschutzmaßnahmen besteht (Abschnitt 8.8.1.2. Passiver Schallschutz).

Dem Planfeststellungsbeschluss kann entnommen werden, wo Anrecht auf passive Schallschutzmaßnahmen besteht (Abschnitt A.4.4. Immissionsschutz).

Sachverständiger für Lärm- und Erschütterungsschutz (Immissionsschutzbeauftragter)

Herr Udo Lenz

FCP IPU GmbH

Ladenspelderstraße 61, 45147 Essen

E-Mailadresse: pfa21@fcp-ibu.de

Bei der Planung von Infrastrukturprojekten werden die möglichen Auswirkungen der Baumaßnahmen auf Natur und Umwelt genau untersucht. Fachleute bewerten sie und entwickeln bei Bedarf regulierende Ausgleichsmaßnahmen. Dieses Vorgehen wird durch zahlreiche Gesetze geregelt und sichergestellt. Für das Projekt „Ausbaustrecke Nürnberg–Bamberg“ wurden in der Planungsphase umfangreiche Umweltverträglichkeitsuntersuchungen durchgeführt. Dabei wurden die Auswirkungen auf Menschen und ihre Gesundheit ebenso berücksichtigt, wie die auf Flora und Fauna, Gewässer, Böden und Kulturgüter. Wenn wir den Verlust an Lebensräumen für Tiere und Pflanzen nicht vor Ort kompensieren können, ersetzen wir diese Lebensräume an anderer Stelle gleichwertig. Hierzu stimmt sich die Bahn eng mit den örtlichen Umweltbehörden ab. Die Bahn erwirbt die Kompensationsflächen und sichert ihren Erhalt so dauerhaft.

Im Abschnitt Forchheim–Eggolsheim hat die Deutsche Bahn verschiedene Artenschutz- und Ausgleichsmaßnahmen ergriffen.

Unter anderem wurden südlich von Forchheim neue Lebensräume für Zauneidechsen und zusätzliche Laichgebiete für Amphibien geschaffen. Für die Zeit des Baus wurden rund um Forchheim besondere Ausweichstrukturen für bodenbrütende Feldvögel eingerichtet, in denen die Vögel vor Fressfeinden geschützt brüten können.

Sämtliche Bäume entlang der Strecke werden vor einer Rodung auf Fledermäuse untersucht. Für den Fall, dass ein Baum von Fledermäusen bewohnt ist, werden die betreffenden Baumabschnitte nach der Rodung nicht sofort abtransportiert, sondern verbleiben lange genug vor Ort, sodass die Fledermäuse ihre Höhlen verlassen können. Alternativ werden die Baumteile an geeignete Stellen gebracht und die Fledermäuse auf diese Weise umgesiedelt. Zusätzlich wurden rund 50 unterschiedliche Fledermauskästen installiert (Sommer- und Winterhöhlen).

Des Weiteren werden entlang der Bahngleise mehr als vier Hektar Böschung mit einer standortgerechten Gräser-Kräuter-Mischung aus der Region begrünt. Bei diesen Anpflanzungen handelt es sich um eine bunte Mischung aus Blumen, Gräsern und Kräutern, die einen idealen Lebensraum für Insekten aller Art bietet.

Weiterhin wurden zwischen Forchheim und Eggolsheim knapp sieben Hektar Ausgleichsflächen geschaffen. Diese wurden mit heimischen Bäumen und Sträuchern wiederaufgeforstet, darunter Schlehdorn, Weißdorn, Wildrosensträucher, Haselsträucher, Bergahorn, Rot- und Hainbuchen.

Im Abschnitt Altendorf – Hirschaid – Strullendorf hat die Deutsche Bahn verschiedene Ausgleichsmaßnahmen ergriffen. Unter anderem haben wir den rund 18 Hektar großen, ehemaligen Steinbruch Ludwag in Scheßlitz erworben. In Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden wurde ein Pflege- und Entwicklungskonzept für das Gebiet erarbeitet. Durch gezielte Pflegemaßnahmen wie die Entbuschung und Beweidung wird dieser wertvolle Lebensraum nachhaltig verbessert und dauerhaft gesichert. Hiervon profitieren zahlreiche Pflanzen- und Tierarten, darunter verschiedene Enzianarten, Libellen, Zauneidechsen, der Uhu und die Heidelerche.

Weiterhin wurden bei Altendorf westlich der Bahngleise wertvolle Magerwiesen geschaffen. Magerwiesen leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt, denn sie beherbergen viele bedrohte Pflanzenarten. Die bunte Mischung aus Blumen, Gräsern und Kräutern bietet einen idealen Lebensraum für Insekten aller Art.

In Hirschaid und Strullendorf forstet die Deutsche Bahn rund 2,5 Hektar bestehende Monokulturen (hier meist Kiefernwälder) mit standorttypischen Laubbäumen auf. Dadurch erhöht sich die Artenvielfalt in diesem Bereich und es kann sich wieder eine standorttypische Vegetation entwickeln. Insgesamt pflanzt die Bahn hier rund 30.000 Bäume.

Der Streckenausbau erleichtert und beschleunigt die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene und entlastet dadurch die Umwelt. Über den gesamten Lebenszyklus gesehen, werden die durch den Bau verursachten Emissionen durch eingesparte CO2-Emissionen deutlich ausgeglichen.

Siehe auch: Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Projekts.

Die Zwischenlagerung von Boden ist gemäß strengen Richtlinien geregelt, die aus den Vorgaben des Bundesbodenschutzgesetzes abgeleitet werden. Sie stellen sicher, dass wertvoller Oberboden und seine Mikroorganismen geschützt und gleichzeitig der Nährstoffeintrag auf die Lagerflächen verhindert wird. Boden, der für die Baumaßnahmen abgetragen werden muss, wird markiert, untersucht, beschrieben und in einem digitalen System erfasst. Wann immer möglich, wird der Boden vor Ort gelagert. Er wird außerdem stets auf Flächen gelagert, die nach unten hin abgedichtet sind. Der Boden wird während der Lagerung begrünt. Die Durchwurzelung verhindert das Austrocknen des Bodens und die Abtragung.

Um das Wasserökosystem im Gebiet zu schützen, untersucht die Bahn vor, während und nach der Baumaßnahme regelmäßig Qualität und Stand des Grundwassers entlang der Strecke. Diese Maßnahme stellt auch sicher, dass die Wasserqualität von Gewässern entlang der Strecke nicht beeinträchtigt wird.

Die Versickerungseinrichtungen entlang der Strecke sind gemäß strenger Wasserrahmenrichtlinien und den Vorgaben des Wasserwirtschaftsamtes Kronach konzipiert. Wenn Regenwasser auf der Bahnanlage versickert, gelangt es in die sogenannte „belebte Bodenzone“. Das bedeutet, dass die Versickerungsbereiche mit belebtem Oberboden angereichert werden. Dieser Boden filtert das Wasser und bindet Schadstoffe, die dann nicht in das Grundwasser gelangen können. Während der Bauarbeiten für Ingenieurbauwerke mit tieferen Untergrundeingriffen schützen darüber hinaus sogenannte „Spundwände“ das Grundwasser vor Verunreinigung. Durch diese Wände wird Baugrube abgedichtet und das Grundwasser im Bereich der Baugrube temporär abgesenkt.

Die Hochwassergefahr erhöht sich durch den Streckenausbau nicht. Im Bereich von Überschwemmungsgebieten werden bzw. wurden entsprechende Maßnahmen umgesetzt. Hierzu gehören Mulden und Renaturierungsmaßnahmen sowie Durchlässe. Die Abschnitte im Bereich des Baufelds werden nach der Baumaßnahme in den Ursprungszustand wiederhergestellt bzw. renaturiert.

Laut der Zugzahlenprognose des Bundesverkehrswegeplans 2030 (BVWP) werden auf der Strecke 254 Züge tags (6 bis 22 Uhr) und 142 Züge nachts (22 bis 6 Uhr) fahren. Davon tagsüber 50 Fernverkehrszüge, 42 Regionalbahnen, 28 S-Bahnen, 134 Güterzüge. Für den Nachtverkehr sind 6 Fernverkehrszüge, 8 Regionalbahnen, 10 S-Bahnen und 118 Güterzüge prognostiziert. Der BVWP wurde 2017 im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums (BMVI) erstellt. Die Prognosezahlen werden regelmäßig angepasst, etwa wenn Nahverkehrsgesellschaften neue Angebotskonzepte entwickeln oder sich die konjunktureller Lage ändert.

Die beiden inneren Gleise sind für 160 Kilometer pro Stunde ausgelegt und werden für den Regional-, S-Bahn- und Güterverkehr genutzt. Die Güterzüge erreichen hier eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde. Auf den zwei äußeren Gleisen werden Fernverkehrszüge mit Geschwindigkeiten bis 230 Kilometer pro Stunde fahren.

Die Bahn hat durch die vollständige Umrüstung aller Güterwagen von DB Cargo den Schienenverkehrslärm im Vergleich zum Jahr 2000 bereits halbiert. Seit dem Fahrplanwechsel 2020/2021 sind laute Güterzüge auf deutschen Schienen verboten. Güterzüge, die nicht entsprechend umgerüstet sind, dürfen nur noch mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit das deutsche Streckennetz passieren. Die Betreiber werden mit einer Geldstrafe belegt.

Der Bund plant mit dem Deutschlandtakt ein bundesweit abgestimmtes Taktangebot im Schienenpersonenfernverkehr. Mit deutschlandweit konsequent aufeinander abgestimmten Anschlüssen werden mehr Reiseverbindungen und kürzere Umsteige- und Reisezeiten möglich. Durch die beiden zusätzlichen Gleise auf der Ausbaustrecke Nürnberg–Bamberg kann der Fernverkehr von Regional-, S-Bahn- und Güterverkehr getrennt werden. Die Umsetzung des Deutschlandtaktes wird so gefördert.

Die Bahn baut mit dem Ziel, den Verkehr von der Straße auf die klimafreundliche Schiene zu verlagern. Unsere Projekte dienen dem Ausbau, Erhalt und der Verbesserung der Eisenbahninfrastruktur in ganz Deutschland. Ganz konkret werden dazu neue Gleise verlegt und Weichen eingebaut, Oberleitungen gespannt, Brücken, Stellwerke und Umspannwerke gebaut, Lärmschutzwände errichtet, Ausgleichsflächen geschaffen und vieles mehr. Dafür werden Flächen benötigt. Bei der Planung und Umsetzung dieser Maßnahmen achten wir darauf, dass wir den Flächenverbrauch auf das zwingend erforderliche Maß begrenzen. Übrigens: Der Flächenbedarf von Bahnstrecken ist dabei deutlich geringer als zum Beispiel der von Autobahnen.

Bei der Inanspruchnahme von Flächen werden verschiedene Arten unterschieden:

- Erwerb von Flächen zu Eigentum

- Sicherung von Nutzungsrechten im Grundbuch

- Vorübergehende Inanspruchnahme während der Bauzeit.

Erworben werden Flächen, die für das Infrastrukturprojekt notwendig sind – zum Beispiel für Gleisanlagen, Haltestellen, Versickerungsbecken oder Rettungswege. Zusätzlich werden Flächen für das Verlegen von Straßen und Gewässern erworben.

Wenn kein Eigentum für die Deutsche Bahn erforderlich ist, werden im Grundbuch nur die Nutzungsrechte eingetragen und mit Dienstbarkeiten bestimmte Rechte geregelt. Die Eigentumsverhältnisse an den Grundstücken ändern sich hierbei nicht. Außerdem werden im Grundbuch eingetragen: Geh- und Fahrrechte entlang der Strecke, Rettungswege sowie Rettungsplätze für die örtliche Feuerwehr.

Für die Durchführung der Bauarbeiten werden Flächen für Wege und Baustelleneinrichtung benötigt. Diese Flächen werden vorübergehend angemietet und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder hergerichtet und zurückgegeben.

Die Deutsche Bahn informiert schon in frühen Planungsphasen über ihre Bauprojekte. Im Planfeststellungsverfahren werden sowohl die privaten als auch die öffentlichen Interessen mit den Planungen der Bahn abgestimmt (siehe auch: „Planung und Genehmigung"). Das Verfahren endet nach Abwägung aller Interessen mit einem Planfeststellungsbeschluss durch das Eisenbahn-Bundesamt. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens liegen in den von dem Bauvorhaben betroffenen Gemeinden die Planfeststellungsunterlagen vier Wochen öffentlich aus. Auch der Grunderwerbsplan und das Grunderwerbsverzeichnis sind Bestandteil dieser Unterlagen. Ihnen kann entnommen werden, welche Grundstücke für welche Zwecke in Anspruch genommen werden.

Die DB InfraGO AG bzw. ihr beauftragter Dienstleister nehmen rechtzeitig mit den betroffenen Grundstückseigentümer:innen bzw. Pächter:innen Kontakt auf. Ziel ist eine einvernehmliche vertragliche Regelung. Die Deutsche Bahn bietet dafür entsprechende privatrechtliche Verträge an.

Die Höhe der Zahlungen orientiert sich am durchschnittlichen Preis der betroffenen Fläche, dem sogenannten „Verkehrswert". Dieser wird von einer/einem unabhängigen Sachverständigen in einem Gutachten ermittelt. Bei landwirtschaftlichen Betrieben bzw. Gewerbebetrieben werden betriebliche Sonderwerte berücksichtigt. Wenn zusammenhängende landwirtschaftliche Flächen durch die Bahnanlage getrennt werden, wird das ebenfalls berücksichtigt. Wenn Pachtflächen entfallen, werden auch Pächter von landwirtschaftlichen Flächen und Gewerbebetrieben entschädigt.

Für die Belastung des Grundstücks mit Dienstbarkeiten wird eine einmalige Zahlung geleistet. Für die vorübergehende Nutzung von Flächen durch die Deutsche Bahn werden angemessene Ausgleichszahlungen geleistet, die sich am eingetretenen Erwerbsverlust orientieren.

Die Erfahrung zeigt aber, dass in fast allen Grundstücksfragen eine einvernehmliche Regelung getroffen werden kann. Das ist unser erklärtes Ziel. Wir streben eine vertragliche Regelung mit allen betroffenen Grundstückseigentümer:innen und Pächter:innen an. Gelingt dies in Einzelfällen nicht, so sieht das Allgemeine Eisenbahngesetz eine Enteignung gegen Entschädigung vor. Grundlage dafür ist der Planfeststellungsbeschluss. Die Deutsche Bahn ist darüber hinaus berechtigt, Grundstücke bereits vor Abschluss eines Enteignungsverfahrens im Rahmen der vorzeitigen Besitzeinweisung in Anspruch zu nehmen.

Den Planfeststellungsbeschlüssen (siehe auch: „Planung und Genehmigung") kann entnommen werden, für welche Gebäude eine Beweissicherung vorgesehen ist.

PFA 18/19: Abschnitt 8.8.2. Betriebsbedingte Erschütterungen

PFA 21: Abschnitt A.4.11.3 Beweissicherung

Die Beweissicherung entlang der Strecke findet baubegleitend statt und erfolgt im kurzen zeitlichen Abstand vor der Bautätigkeit. Berechtigte Anwohnende werden von der DB InfraGO AG (bzw. der ausführenden Firma) direkt kontaktiert.

Ja. Den Anwohnenden wird ca. sechs bis acht Wochen nach Begutachtung des Gebäudes eine Kopie des Gutachtens durch die DB InfraGO AG postalisch zugestellt.